2025年06月14日(周六)北京时间19:00,浙江大学-伊利诺伊大学联合学院肖岩教授为我们带来学术报告,报告的题目为:《多高层及大跨竹结构》。本次报告由Engineering Structures副主编、香港理工大学毕凯明教授主持。此次报告观看人数超过1300余人次。

2025年06月14日(周六)北京时间19:00,浙江大学-伊利诺伊大学联合学院肖岩教授为我们带来学术报告,报告的题目为:《多高层及大跨竹结构》。本次报告由Engineering Structures副主编、香港理工大学毕凯明教授主持。此次报告观看人数超过1300余人次。

讲座开始前,毕凯明教授对肖岩教授进行了详细介绍。肖岩,浙江大学求是特聘讲席教授、“长江学者”、国家特聘专家。浙大-伊利诺伊大学联合学院能源、环境与可持续系统科学系创始主任,浙江大学(宁海)生物质材料与碳中和联合研究中心主任,美国南加州大学、伊利诺伊大学兼职教授。1982年获得天津大学学士学位,1987、1989年于日本九州大学获得硕士、博士学位。Fellow of American Society of Civil Engineering, Fellow of American Concrete Institute, Fellow of International Academy of Wood Sciences。

本次讲座中,肖教授围绕 "工程竹结构——多高层与大跨建筑" 这一主题,将内容系统地分为五个部分展开阐述:背景,木结构趋势,竹结构研究,竹结构工程(近期实践),结语及计划。

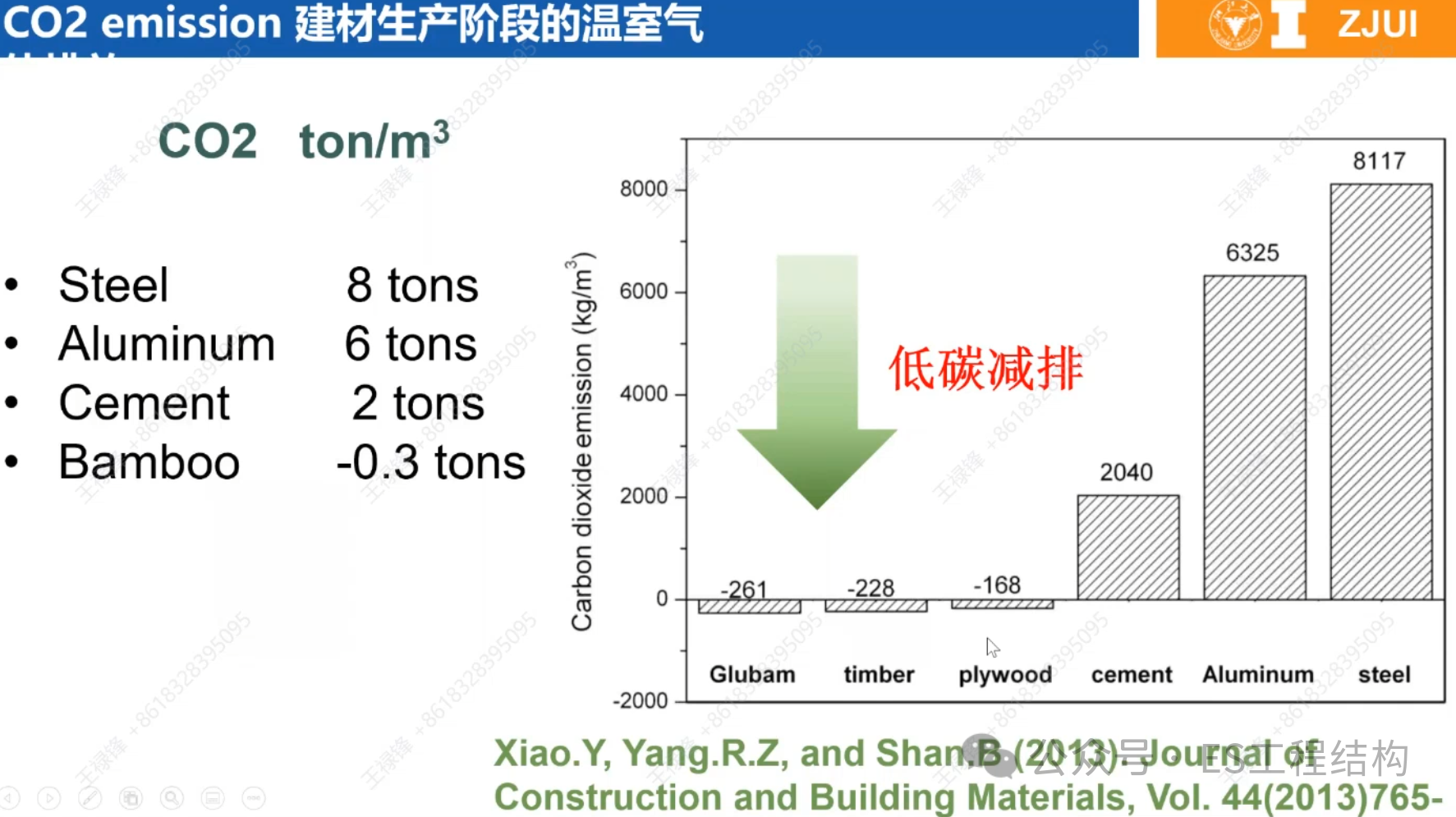

首先,肖教授系统介绍了木结构的发展背景。中国以及许多东方人对竹材十分熟悉。竹子广泛分布于世界各地,例如北美(美国)、拉丁美洲、非洲以及亚洲。我国竹资源更是分布广泛,即便在北京及华北地区也有竹林。近年来,随着向可持续、低碳社会转型,竹材因其快速生长、碳足迹低、绿色环保而备受关注。在肖教授十多年前的一项研究中,通过计算工程竹产品的碳足迹,发现了竹材及胶合木等生物基材料在生产阶段即呈碳负性;人造胶合板等生物基材料,与水泥、铝材、钢材等常规建材相比,在整体碳排放上均具有明显优势。

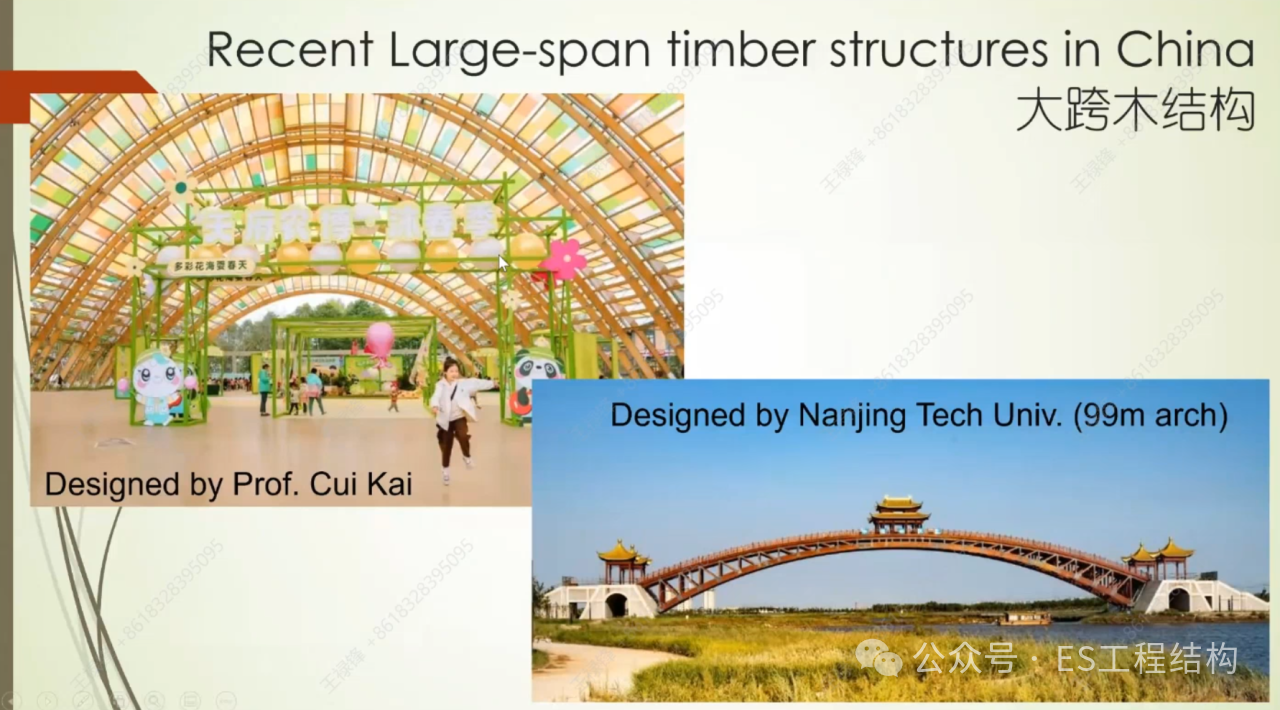

接下来,肖教授在讲座中对现代木结构的发展做了简要回顾。肖教授表示,过去木结构主要用于低层建筑。尽管中国古代早有木结构住宅,但近二三十年才迎来现代木结构技术的发展。近年来,木结构建筑越来越高。例如,挪威曾建造一座85.4米高的木结构大楼;目前加拿大蒙特利尔和美国等地也相继建成25层、86.6米的工程木结构建筑。在日本,肖教授三年前考察了从东京到札幌多座木结构示范楼,包括纯胶合木、混合结构和底部混凝土支撑的建筑。札幌一座11层CLT(Cross Laminated Timber,交叉层压木材)和混凝土混合建筑以及仙台的日本首座七层纯木结构大楼,都展示了日本在该领域的创新。肖岩教授1989年在日本九州大学博士毕业时,日本盛行推动高层混凝土“New RC”技术,如今可以说已开启 “New Wood”时代,并规划在东京建造350米高的超高层木结构大楼。在中国,工程木结构近年来发展迅速,比如由崔愷院士设计的超大跨度木拱顶建筑,以及南京工业大学团队设计的99米长木桥都已建成。全球范围内,木结构用于更高、更长跨度结构的竞争愈演愈烈,这正是结构工程的前沿趋势。

肖教授表示,团队的研究始于20年前一次湖南益阳竹林考察。此后,团队陆续获得了国家自然科学基金、教育部及多家省市和国际企业的资助。在中国及非洲开展了多项示范项目,包括汶川地震救灾后的校舍和医院建设,以及一座获美国科技新时代杂志奖项的10米跨竹桥。借鉴钢结构及木结构产业化流程,肖教授提出了 “从竹林到工程构件到竹结构” 的全流程:竹材采伐、处理、分条、挤压至胶合成板材,再到工厂化构件制造和现场装配。肖教授团队过去十八年的研究成果已汇编于专著Engineered Bamboo Structures。随后,肖教授在讲座中重点介绍近年完成的若干新工作。

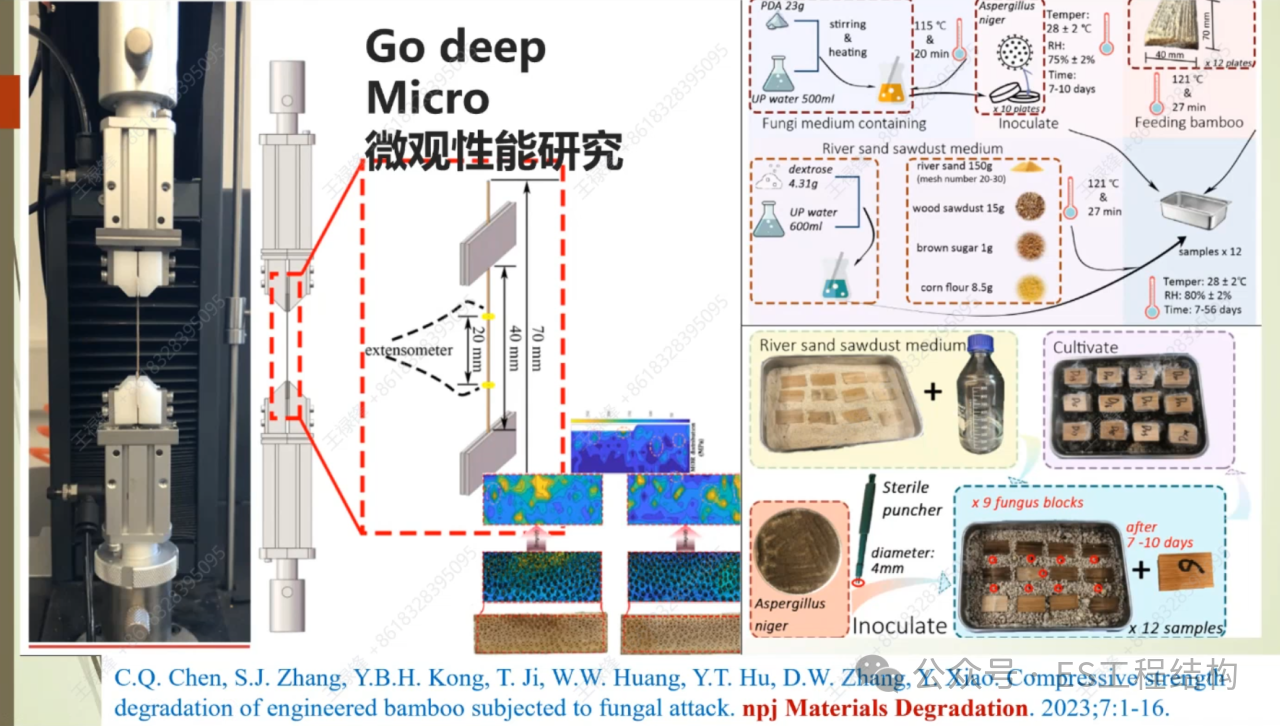

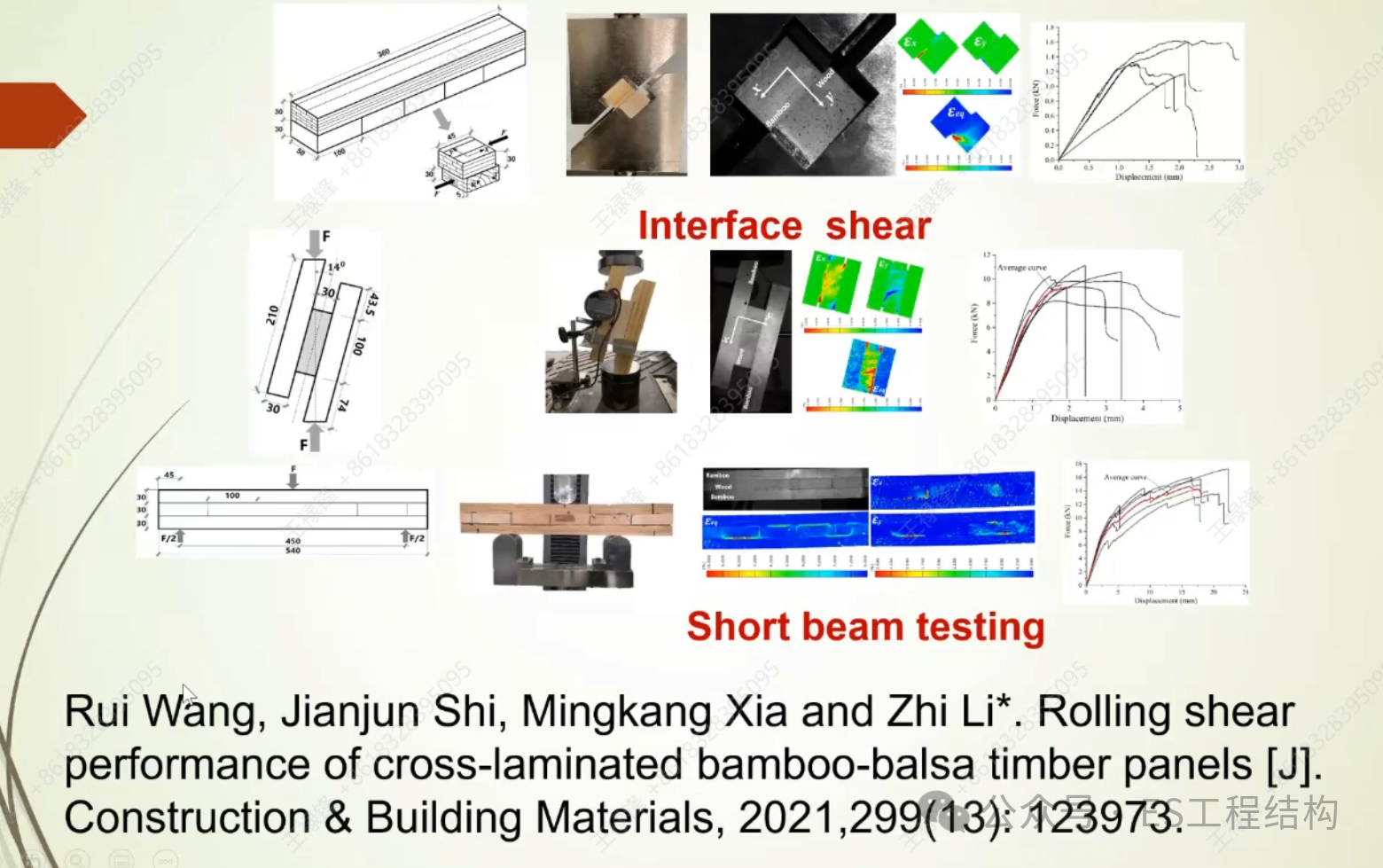

首先,肖教授团队尝试从更小的尺度出发,对竹材的微观行为进行深入研究,特别是竹纤维的力学响应,以及真菌等生物因子的侵蚀效应。目前在该方向已发表了若干研究成果。顺应人工智能与数字化发展趋势,肖教授团队同时推进工程竹数字建造技术的研发和应用。利用机械臂,开展了基于机器人加工的构件切割试验,并初步实现了三维穹顶结构的拼装。首先,肖教授团队尝试从更小的尺度出发,对竹材的微观行为进行深入研究,特别是竹纤维的力学响应,以及真菌等生物因子的侵蚀效应。目前在该方向已发表了若干研究成果。顺应人工智能与数字化发展趋势,肖教授团队同时推进工程竹数字建造技术的研发和应用。利用机械臂,开展了基于机器人加工的构件切割试验,并初步实现了三维穹顶结构的拼装。目前,肖教授团队同时在开展工程竹柱的耐火残余强度试验。自主设计并委托制造了相应的燃气和电复合加热试验装置。初步试验采用 “预烧后加载” 方式,燃烧竹柱后再进行承载试验,以评估其残余强度。此外,与罗马第三大学合作正在对圆形中空工程竹柱开展轴压与扭转试验。通过不同长细比下的柱状构件轴压试验,建立了柱曲线模型;扭转试验则分析了层压结构在剪切作用下的失效机理,为简化剪切性能试验提供了新的手段。

在复合材料研究方面,重点开展了CLBT(Cross-Laminated Bamboo and Timber,竹木叠合层压板)的研发。该构件由内部三层CLT与外部厚条层压竹组成,部分样品由中加合资公司在其工厂内加工完成。分别采用SPF木材和中国本土杨树种与竹材配合进行复合试验,结果显示其弹性行为类似CLT材料。同时开发了CLBT的解析解模型,并对试验结果与有Abaqus限元仿真进行了比对,验证了模型的准确性。也尝试将混凝土结构领域中的“熔断钢筋(fuse bar)”概念引入到竹结构设计中。此外,还开展了CLBT材料的声学及热工性能研究。

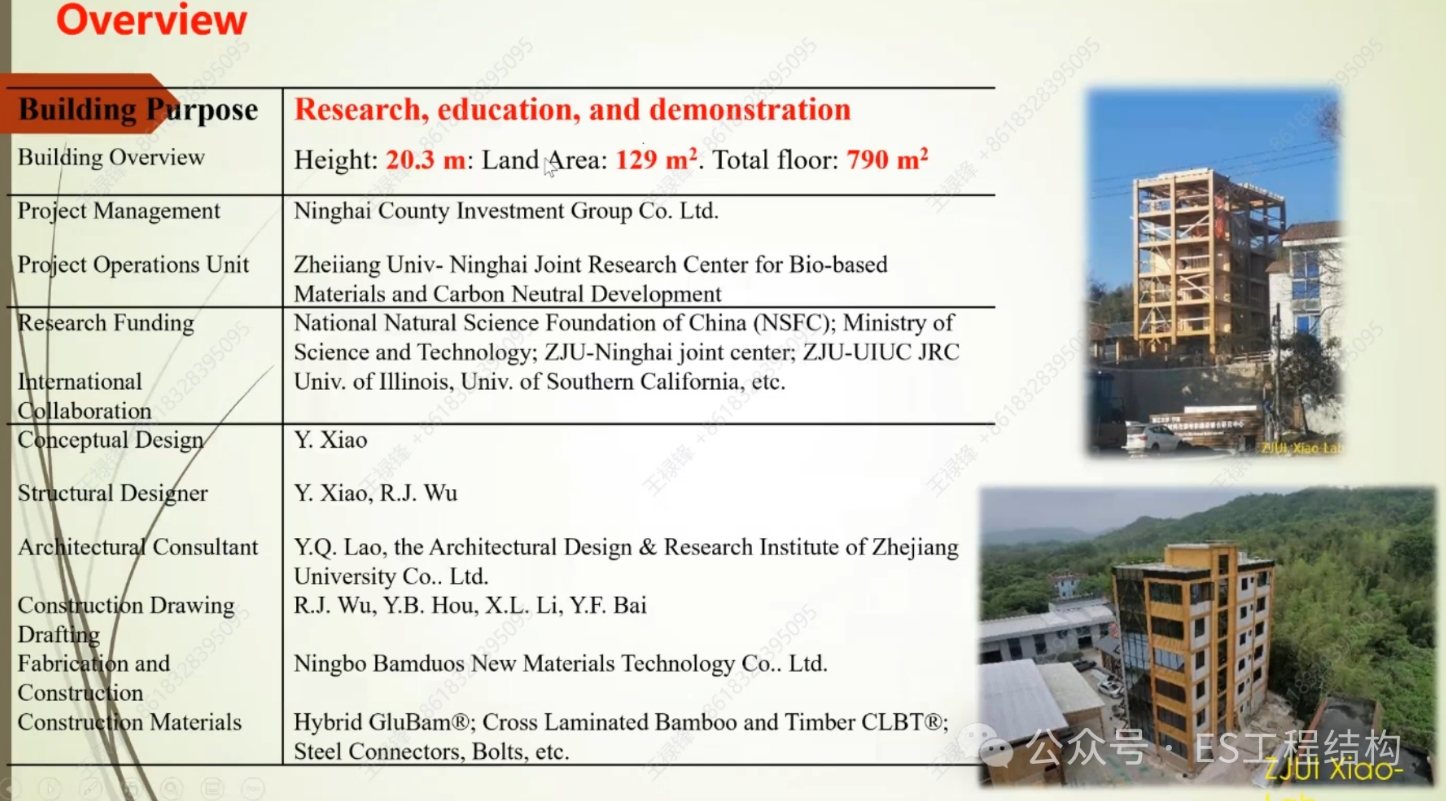

在竹结构程介绍环节,肖教授分享了最近的三个示范工程项目。首个项目为湖南桃花江科技有限公司设计的三层竹结构办公楼,采用了框架—钢支撑体系。第二项目是宁海七层工程竹高层建筑“宁海竹楼”,总高20.3米,总建筑面积约800㎡。场地位于山坡上。结构参照木结构规范设计,主承重构件采用厚条竹与薄条竹复合截面,横向抗侧力系统在X轴上为轻型竹木框架剪力墙,Y轴采用竹支撑与钢支撑结合。楼板系统包括常规密肋梁板与CLBT楼板两种形式,节点处配备定制插板节点及能量耗散构件,外观造型借鉴了中国传统建筑 的“雀替” 构件。该建筑采用两层装配单元,3天可完成2层楼板拼装。经过1年筹备、3个月生产、3个月施工,于2023年底封顶,现作为办公使用。该竹结构建筑较同规模混凝土建筑可减少约50%的全寿命周期碳排放。该项目荣获2025ASCE建筑工程多项专业奖,及多个国际奖项。后续将基于该项目继续开展数字孪生、能源效率、声振热舒适性、振动及控制等多学科研究。

肖教授介绍的第三个项目是宁海某社区中心,面积为2000平米,最大跨度为16.2米、为两层曲面屋面结构,为目前工程竹结构中最大跨度示范。构件平压成型,其中最大梁长为15.8米、截面为940×240毫米,是迄今工程竹结构中跨度最大的竹梁。该项目亦开展了原位振动试验与弯曲模量评估,并设计了现场便携式弯剪一体试验装置,实现对大跨竹梁的快速就地检测。整个项目除基础使用现浇混凝土外,其余构件均采用预制装配。预制装配顺序为:先安装柱、梁与支撑,再铺设楼板,二层屋面施工需精确对位以契合曲面形状。最长梁段拼装时,利用两台起重机同时吊装,先连接16米长大跨梁和边跨9米长大梁,然后27米长的大梁由两台吊车整体吊装安装。此外,曲面屋面创新性采用了类似折扇的扭转侧压竹木板。目前项目处在内部装饰及机电系统安装阶段,预计再有两月即可完工。

在报告总结环节,肖教授表示最近建造的两栋建筑均基于现行木结构设计规范与团队最新研究成果进行设计与建造。工程竹在多层与大跨度公共建筑中展现出巨大潜力。示范项目将持续作为跨学科平台,欢迎全球同行合作,共同推进竹结构相关的风效、振动、热声等研究。在交流环节,来自国内外各大院校的师生和听众就木结构的防火措施、木材与钢材的混合结构在英国的应用前景、木结构短期内在城市广泛建造的可能性以及有限元模拟时如何处理复合材料的塑性形变等问题向肖岩教授进行了请教,肖岩教授一一给予了详细的回复与解答。

source:**[ES工程结构微信公众号]**